В январе прошлого года FurFur писали о

холакратии — прогрессивной корпоративной структуре, которая взяла на себя роль по расшатыванию вертикали власти. В качестве примера принято называть успешную компанию Valve, где рабочие столы всех сотрудников оснащены колёсами, чтобы передвигать их в зависимости от того, над каким проектом идёт работа, а особо эффективных награждают специальными значками.

Но есть и другие примеры — компания Medium, упомянутая в той статье, уже отказалась от концепции власти целого. Теперь издание

Quartz опубликовало материал о том, как американский интернет-магазин Zappos ввёл холакратию, но вместо инновационной и сверхэффективной команды получил демотивированных и неквалифицированных сотрудников.

Холакратию изобрёл инженер-программист Брайан Робертсон в 2007 году. Она заменяет вертикальную иерархию горизонтальной, с более равномерным распределением ответственности и руководства в виде кругов, каждый из которых включает сотрудников, работающих над одним проектом в самых разных ролях. При этом система подразумевает полное и беспрекословное подчинение конституции холакратии: по мнению Робертсона, выборочные принципы, применяемые по отдельности, не дадут желаемого результата.

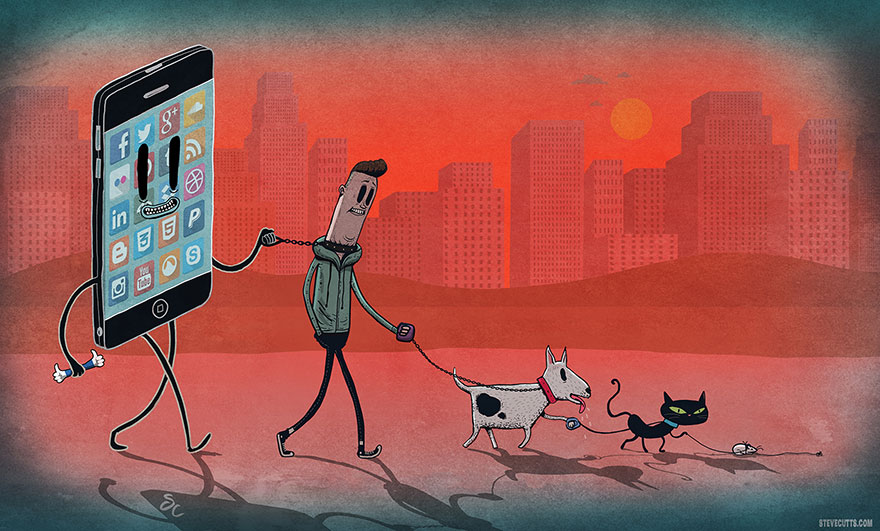

Главная проблема, с которой в итоге столкнулся Тони Шей, CEO Zappos, решивший поставить свою компанию на рельсы холакратии, — эмоции сотрудников. Теория холакратии подразумевает, что человеческий фактор не должен вставать на пути продуктивности.

"Вначале ты чувствуешь, что человеческий элемент полностью потерян, — вспоминает Джейми Нотон, глава администрации компании. — Помню, как мы сидели на встречах с непримиримым желанием наорать на создателя холакратии: „Ты не понимаешь, ты вообще не понимаешь! Ты должен довериться процессу“. Потом я подумал: „Какой это отстой. Ты просто сидишь и ждёшь своей очереди, чтобы высказаться“". Согласно конституции холакратии, такие встречи, которые проводятся где-то раз в неделю, — это основа системы, определяющая, как и когда работники могут озвучивать своё мнение. Высказываться можно только по очереди, поэтому споров, диалогов и совместных обсуждений на таких заседаниях практически не бывает.

С момента начала эксперимента прошло около четырёх лет (Робертсон уверяет, что нужно пять), но сотрудники компании до сих пор недовольны холакратией. Некоторым не нравится то, что Шей попытался внести игровые элементы, а именно систему бейджиков (значков, выдаваемых за демонстрацию определённых навыков) и очков, от которых зависят обязанности в компании (так, сотрудник может выделить 50 из 100 очков на должность инженера, 25 очков на должность пиар-агента, 25 на другие, более дополнительные обязанности — например, на благотворительную деятельность). Такие очки показывают, как работник распределяет своё время, а также определяет его зарплату — некоторые навыки считаются ценнее других.

Сотрудников, у которых оказывается слишком много нераспределённых очков, довольно антиутопическим образом отправляют на так называемый пляж, где они или находят себе новые должности, или увольняются. Это создаёт атмосферу нестабильности — сотрудникам постоянно приходится волноваться о количестве очков и перспективах оказаться в кадровом карцере.

Притупление "человеческого элемента" не приводит к тому, что он пропадает. В Zappos недовольство холакратией (пусть и частично) привело к тому, что в 2015 году компанию покинула примерно треть работников. В том же году Zappos исключили из списка компаний с лучшими условиями для сотрудников по версии Fortune, где она находилась несколько лет подряд.

В начале года в холакратии разочаровался один из её главных евангелистов, основатель Medium Эван Уильямс, прекратив использовать систему в своей компании. Причина — зацикливание на рабочем процессе внутри компании мешало самой работе.

Концепцию власти целого раскритиковал и эксперт по менеджменту Юрген Аппело: "Когда я делегирую кому-то работу, я обращаюсь к человеку. Я попросил своего друга Сергея автоматизировать некоторые бизнес-процессы, потому что я, будучи разработчиком, полностью доверяю его навыкам программирования и его пониманию бизнеса, будучи предпринимателем. Я не делегировал эту работу нашему архитектору бизнес-процессов, потому что: а) у нас его нет, б) он нам не нужен. У нас есть Сергей".

"Я чувствую себя как часть кода в алгоритме, который оптимизирован для машин, но не для людей. Вместо того чтобы почувствовать себя более цельной, организованной и сильной, я почувствовала себя в ловушке. Круги, в которые я входила, не делали меня сильнее, а только поглощали мои чувства и эмоции. Нами руководили безжалостные протоколы и процедуры", — рассказывает консультант по менеджменту Юлия Кюлен.

По иронии, пытаясь нейтрализовать человеческий фактор и максимизировать производительность, холакратия вводит дополнительные слои бюрократии и добавляет ненужный психологический груз на плечи работников. Это подтверждает Бад Каллел, консультировавший Шея по поводу повышения эффективности холакратии в Zappos: "Среднестатистический сотрудник уже переработал, но до сих пор недостаточно квалифицирован. Просить их выучить менеджерский эквивалент Dungeon and Dragons ко всему этому — это как минимум нелогично, если не бесчеловечно".