Michelino: Публикую выборочно. Генеральный директор Sidorin Lab Дмитрий Сидорин рассказал, что делать, если в Сети появилась негативная информация о вашей компании или продукте, и как искать аудиторию в социальных сетях.

Не секрет, что доверие клиента завоевывается годами, а теряется в один миг. Как и зачем отрабатывать негатив о себе. Где и при помощи чего можно его мониторить?

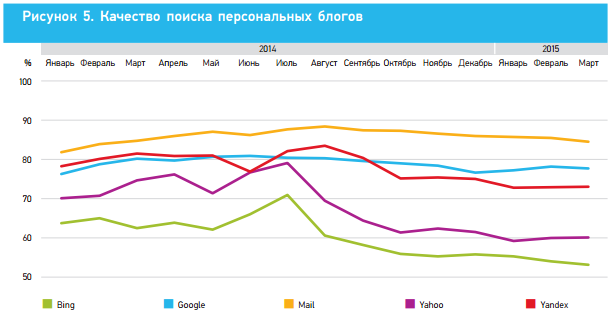

Один негативный отзыв может испортить впечатление обо всем бизнесе. Он может попасть в топ "Яндекса", о нем могут написать СМИ, если вызвать должную шумиху. Люди верят отзывам. Самое дешевое и самое простое— искать вручную, но устанете очень быстро. Следующий этап—воспользоваться поиском "Яндекс по блогам". Он дает не так много интересных графиков, статистики по разным соцсетям. Одним из первых начал сканировать Facebook и адекватно показывает выдачу по Twitter. Если поиск "Яндекс по блогам" не удовлетворяет, дальше идут всяческие сканеры и мониторинги социальных сетей. Например: YouScan, IQBizz, Wobot, Babkee и т. д.

|

| Дмитрий Сидорин |

Как вычищать найденную«грязь»из выдачи поисковых машин или площадок вроде "Яндекс.Маркет", других агрегаторов?

Если негатив в топе поисковика, нужно "выдавить" на вторую, третью страницу "Яндекса" и далее. На его место нужно продвинуть 10-40 других хороших сайтов. То, что мы называем услугой Searching Reputation Management, это уже SEO, только в топ вы двигаете не один сайт по куче запросов, а кучу сайтов по одному запросу. На "Яндекс.Маркете" можно только мотивировать своих пользователей писать хорошие отзывы о своем бизнесе. В ответ на один негативный отзыв давать 10-50 позитивных.

Существует бизнес, у которого нет площадок, где тусуются их потенциальные клиенты. Стоит ли работать с обиженным одиночками?

Пишет всегда одиночка. Вопрос — сколько у него друзей, фолловеров, подписчиков. Если 1 000 или 2 000 подписчиков, это уже некий охват. Каждый из них может репостнуть, кто-то может быть владельцем СМИ, журналистом. Бороться нужно не со всеми. Если у человека пять друзей в социальной сети, а у вас 100-200 негативных упоминаний в сутки, то его лучше и не трогать. Если потенциал распространения есть, с ним нужно побеседовать.

А как сформировать репутацию?

Social Media Marketing или пиар в социальных сетях. Это самое доступное. Можно говорить о пиаре в СМИ. Информирование аудитории надо поставить на систематические "рельсы". День Рождения компании, директора, выход нового продукта, выступление на конференции. Это поступает на "горячий" e-mail пиарщика. Его задача — запостить в Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, "пропихнуть" это в СМИ. Если хватает денег, заплатить.

Как не допустить появление "грязи" вне зоны доступности, в альтернативных группах негативно настроенных людей?

С помощью сервиса мониторинга из тех, что я перечислял, можно выписывать в Excel места, где пишут плохо. За ним можно следить без сервисов. Чтобы отвадить от негатива, можно потихоньку троллить, развлекать негативом про другие бренды из вашей ниши. Главное, чтобы они не скучали.