Не претендую на объективность, просто мысли вслух по поводу трендов, которые я замечаю вокруг себя.

- Скорость изменений. Прочитал тут на днях в одном интервью (с профессором Радой Грановской), что скорость изменений за последние 100 лет увеличилась в 50 раз. Не знаю, как это все измерялось, просто чтобы вы понимали порядки цифр.

- Казалось бы, прогресс должен высвободить большие ресурсы времени. Но по моим ощущением большинство людей испытывает катастрофическую нехватку времени. Даже когда нет надобности никуда спешить, мы все равно спешим - привычка. Мы не читаем мануалов (да и вообще мало читаем, если это не соцсети), а ютубы смотрим на ускоренной перемотке. А еще у меня есть знакомый, который так даже песни слушает. Вру, конечно. Или нет? Скорее всего есть, но я пока просто не в курсе:)

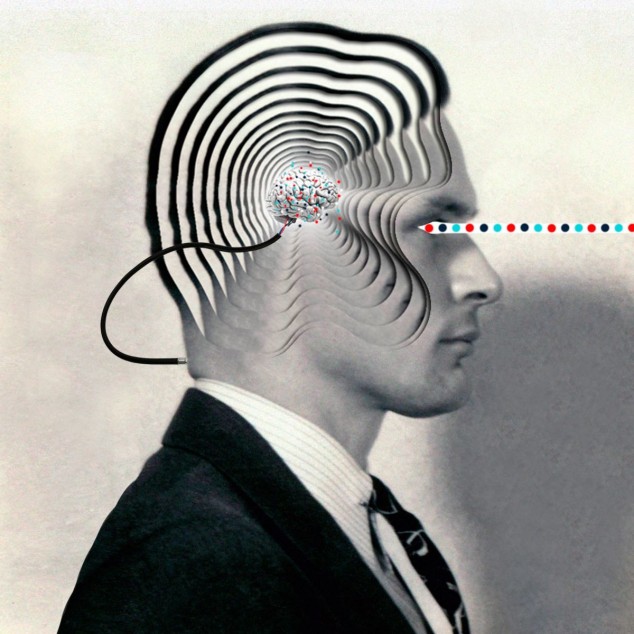

- Постепенно меняется принцип восприятия информации. Уж не знаю, какими методиками современная наука измеряет скорость изменений, но точно знаю, что восприятие информации становится все менее последовательным. Далеко ходить не надо. Я лично наблюдаю, как меняется принцип чтения статей в нашем блоге texterra.ru (это профессиональный узкотематический ресурс, кто не знает, с аудиторией в полмиллиона читателей в месяц примерно). Люди все меньше читают последовательно - слово за словом, предложение за предложением. Стандартный "читатель интернета" сканирует статью глазами, пытаясь вычленить основные моменты. Если статья небольшая - грубо, на полтора экрана монитора, - просто просканировать ее взгядом бывает достаточно. То есть, пользователь усваивает смысл целиком таким сканированием. Не могу сказать, что таких пользователей большинство, но точно могу сказать, что доля таких пользователей растет.

- Тревожность. Стресс — еще один спутник современного человека. Люди боятся перемен, боятся, что их ждет. Переживаем мы, потому что тревога — один из самых эффективных инструментов контроля реальности, который дала нам эволюция. Скорость изменений не гарантирует стабильного будущего никому. А стресс заставляет к этим изменения приспосабливаться. Представьте, что вы едете по дороге, и ваша педаль газа "запала". Скорость резко увеличилась. Можно сказать себе — ну чего быть, того не миновать, — и отпустить руль. С одной стороны такого водителя можно понять. Но с другой стороны: как бы не росла скорость, шансы выжить кратно увеличиваются, если вы все-таки будете пытаться управлять обезумевшим драндулетом. Мое мнение - лучше стрессовать и двигаться вперед, чем не-стрессовать, а потом выбыть из игры, размазавшись о реальность.

- Неожиданно для себя пришел к такому выводу, что глубокая экспертиза применительно к работе только мешает. Очень часто глубокая экспертиза идет рука об руку с замедленными реакциями. Оно и понятно: эксперт не приступает к действию, пока не получит всю вводную информацию. А работодателю гораздо важнее скорость включения. Когда в работе присутствует большое количество неизвестных, важным становится умение действовать "примерно", "двигаться в направлении". Но под движением подразумеваю не мысль, а действие. И тут перфекционизм начинает мешать. Потому что перфекционисту нужна все необходимая вводная информация, время на подготовку и планирование. К тому времени, когда он получит нужную информацию и запланирует все свои действия, эти действия уже станут неактуальными. Быстрые сотрудники стали ценны как никогда.

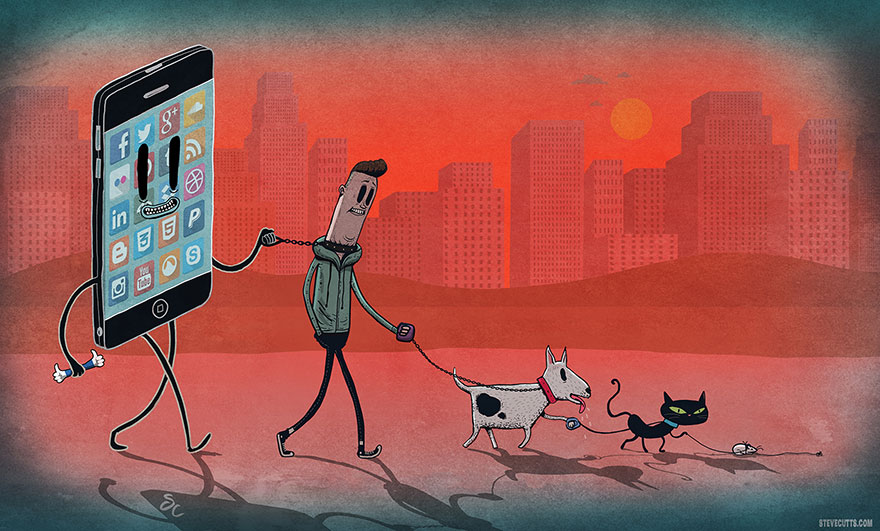

- Раньше, говорят, только Цезарь так умел, сейчас все стали цезарями. Большинство людей вокруг меня стали многозадачны. Пока мы обедаем, мы проверяем почту. Пока мы едем в транспорте, мы проверяем мессенджеры и рабочие чаты. (Черт, вынужден признаться, что делаю это иногда за рулем.) На рыбалке я записываю свои идеи. Во время бега я веду переговоры по телефону. И далеко не я один такой.

- Работа становится одним из самых важных приоритетов у большинства индивидов рода homo sapiens. А посмотрите, как в общественном сознании обыгрывается идеал работы: человек сидит на берегу моря и под пальмами работает. Почему не отдыхает? Зачем ему под палящим солнцем работать? Это же просто неудобно. Раньше люди хвалились, как мало в день они работают, сейчас начали хвалиться, как много часов в день они проводят за работой. И теперь они хотят работать даже на отдыхе (да я и сам не без греха).

- Дистанционная работа. Фриланс перестал вызывать недоумение родственников и знакомых. Во многих случаях уход на вольны хлеба дает дополнительный пинок в карьере человека.

- Богатство перетекает в руки (точнее карманы) все меньшего количества людей. А это значит, что наши дети с высокой вероятностью будут получать меньше нас. В обществах "развитого капитализма" говорят это уже произошло.

- Выбора становится больше. Раньше хлеб был черным и белым. Сейчас десятки сортов. Сотни моделей телефонов. Количество вариантов подавляет психику. То же самое происходит при поиске информации. Ищешь инфу, получаешь огромную выборку, далее ты должен принять решение, а что тебе в реальности-то нужно. Сам акт выбора требует ресурса.

- Если у вас есть дети или (тем более) внуки, то вы не можете не заметить, что они растут в абсолютно другом мире. Я в детстве смотрел диафильмы, которые проецировались на побеленную стену. В 16 лет я мечтал о механической печатной машинке. Мои дети юзают планшеты с 4-5 лет, с 6 смотрят видеоблоги. Телевизор им не нужен вообще.

- При этом большинство детей все время чем-то заняты. У них то секция, то музыка, то танцы, то живопись. И так живут многие. Стараются дать своим детям больше, чем имели сами. Видимо, это инстинкт какой-то. С высокой вероятностью нашим детям будет сложнее, чем нам.

- Традиционная семья с папой, мамой и детьми постепенно уходит. Неполные семьи, семьи, где родители не регистрируют свой брак - все это уже давно не вызывает ни у кого никаких вопросов. Уровень разводов в России в XXI веке достиг своего максимума. Стигма, связанная с разводом, в значительной степени исчезла, и брак как институт был ослаблен. Значительно выросло количество детей, рождаемых вне брака. Никого это больше не волнует.

- Чем выше уровень разводов, тем выше процент работающих женщин. Женщина-домохозяйка (не сидящая временно в декрете, а именно по идеологическим причинам) вызывает недоумение.

- Люди становятся более разобщенными. Теперь в порядке вещей, что соседи по лестничной площадке не знают друг друга, а при встрече не здороваются. Взрослые все реже объединяются в группы по интересам. Во многом это следствие именно возросшей загрузки людей на работе.

- Единственное, что пока еще способно объединить людей в группы - это ЗОЖ. Йога, бег, лыжи и все такое прочее. Заниматься спортом стало по-настоящему модно. И это очень хорошо. В последнее время другой массовый тренд - это ПП (правильное питание). Мнений разных вокруг ПП очень много, и каждый считает, что его питание самое правильное. Но чую, там еще есть большие не тронутые никем, пласты совместного помешательства.

- Люди стали более мобильными. Во многом это связано с экономической нестабильностью и разводами. Переехать в другой город (обычно это областной центр, Санкт-Петербург и Москва) или даже в другую страну никого больше не удивляет. Скорее наоборот ("А ты сам-то когда?").

- Национальные границы государств значат гораздо меньше, чем раньше. Раньше глобализацией нас пугали. Но очень многие почувствовали следствие глобализации на собственной шкуре и нашли, что это очень удобно. Вывеска Макдональдса в чужой стране сулит ожидаемый результат, а значит снижает тревогу.

- Шеринг-экономика за считанные месяца изменила целые рынки до неузнаваемости. И это только начало.

- Социальные сети. Уверен, что это next big thing. Да-да-да. Настоящие социальные сети, их значение в нашей жизни - все это только начинается. Мы видим только зачаточную картину.

Как-то с легкостью я набрал 20 пунктов. И даже ни словом не обмолвился про машин лернинг, биг дейта и блокчейн. А какие тренды видите вы?

З.Ы. Селфипалка. Никак не могу решить это дилемму. Пользоваться селфипалкой - это еще стыдно или уже нет?

Автор: Денис Савельев, директор и основатель агентства Texterra

Сцылко на пост автора в ФБ.