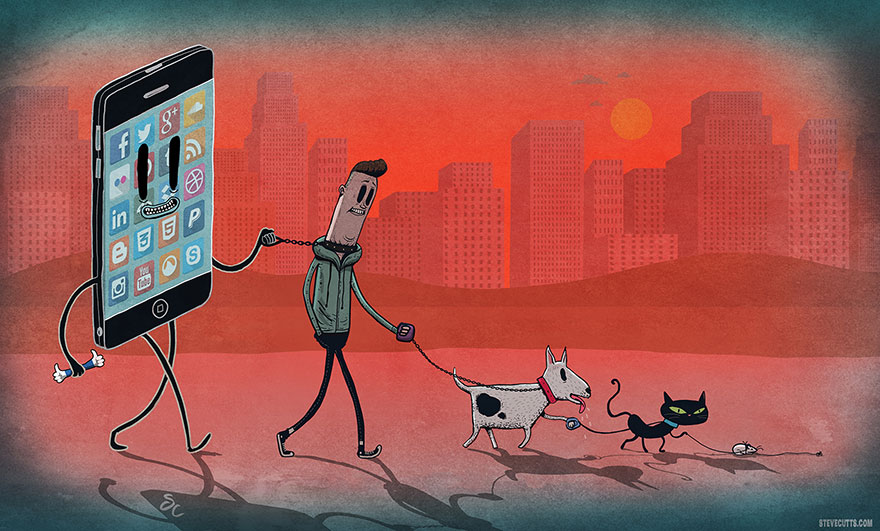

Американцы потребляют медиа более 12 часов в день – и этот показатель продолжает расти из-за "вторых экранов". "На самом деле, дневная медиаактивность человека вполне может превышать 24 часа", объясняет автор похожего исследования Джеймс Шорт.

Рабочее время постоянно сокращается. При этом работы, во время которой нельзя хотя бы эпизодически развлекаться, остается все меньше.

Генри Блоджет, CEO Business Insider: "Идея, что медиа будут состоять на 100 процентов из видео – дурацкая. Каждый день появляется сотни тысяч историй, которые лучше рассказывать текстом. Видео – это отдельная возможность. Мы, как и все в диджитале, работаем в среде, где можно рассказывать истории четырьмя способами: словами, картинками, видео, звуком. Все четыре способа будут расти еще несколько десятков лет. Это не выбор или/или".

Рид Хастингс, CEO Netflix: "Сейчас наш основной конкурент – это сон. Формально мы конкурируем с HBO, но за 10 лет мы выросли до 50 миллионов пользователй и они выросли тоже. Их аудитория не уменьшилась. Мы не так сильно на них влияем, потому что мы словно две капли воды в океане человеческого времени. Развлечения – не игра с нулевой суммой".

Я не знаю, какие новые технологии будут особенно успешны в этом году или через пять лет.

Но каждый стартап, который экономит время, упрощает процессы, помогает больше заработать или даже продлевает жизнь – еще и освобождает людям время на развлечения. В первую очередь это медиа, общение и игры, хотя границы между ними продолжают стираться.

Еще в 1985 году Нил Постман в книге "Amusing Ourselves to Death" предположил, что люди слишком много развлекаются и антиутопия Хаксли воплощается на самом деле. Извини, Нил, но, кажется, люди не способны заразвлекать себя до смерти. Кажется, они умирают быстрее, если перестают смеяться. Кажется, они лучше учатся, когда учеба становится развлечением. Кажется, люди лучше работают, когда работа, даже сложная, ощущается развлечением (вспомните свои собственные лучшие коллективы и времена). Кажется, сейчас самое счастливое время в истории человечества.

Тратить чужое время – непростое и ответственное занятие. Вы можете развлекать пользователей бесконечной криминальной хроникой или помогать им улыбаться. Обманывать в заголовках или рассказывать удивительные истории. Провоцировать взаимную агрессию или создавать вместе с людьми что-то замечательное и новое.

Автор: Михаил Калашников